Записки из моего дневника (избранное)

- Автор темы Юсин папа

- Дата начала

Вечером, после Пицунды, только успели перекусить - и бегом на пристань. Дело в том, что накануне Юся стал обижаться, что мы всё время на экскурсии уходим, а его не берем. Пообещали покатать на теплоходе... Через 5 минут после отплытия, под настойчивое убаюкивание четырехбального шторма, ребенок уснул. Он, наверное, целый день ждал, перволновался, а тут такая большая качалка...

Море за полтора часа было и синим, и зеленым, и белым и, конечно же, черным…

Первые полчаса все активно фотографировали, бегали на корму и на мостик, но потом укачало, и прогуливаемые с нетерпением ждали окончания этой прогулки, как окончания пытки за свои деньги. Только одна гарна дывчина всех веселила. Сначала она танцевала почти на столе, потом, когда катер качнуло (а может ее), чуть не свалилась за борт. Потом стала раздеваться и только сопровождающие ее удержали от неприличного. Но вещи намочили брызги, и она сделала из шорт пиратский флаг. Причем все делала без суеты, с достоинством. Потом, когда уже всем поплохело, она тоже видимо не в силах была совершать активные действия. Тогда девушка прилегла и раскатистым басом затянула «Ой мороз, мороз…» и пела русские и украинские песни минут 15. В конце концов, уже у пристани, она молча встала, почти «прямой» походкой поднялась на мостик и красиво по-чемпионски прыгнула в воду вниз головой.

В этот самый момент все начали уже пытаться выходить на твердый, то приближающийся, то удаляющий от борта пирс. А я задержался, укладывая оптику. И тут сын (старший) воскликнул: медведь! И показал на воду. И действительно в это время за бортом мимо нас по направлению к берегу по волнам проплывал медведь. Да еще и белый! Когда достал фотоаппарат, успел заснять только его спину. На берегу уже ждал хозяин «медведя».

Вечер и всю ночь меня продолжали качать волны, а Юся, выспавшись на воздухе, лег поздно. В целом прогулка понравилась. Но до сих пор, при просмотре этих фотографий, возникает чувство легкого покачивания. Остальные участники поездки упомянали о том же.

Море за полтора часа было и синим, и зеленым, и белым и, конечно же, черным…

Первые полчаса все активно фотографировали, бегали на корму и на мостик, но потом укачало, и прогуливаемые с нетерпением ждали окончания этой прогулки, как окончания пытки за свои деньги. Только одна гарна дывчина всех веселила. Сначала она танцевала почти на столе, потом, когда катер качнуло (а может ее), чуть не свалилась за борт. Потом стала раздеваться и только сопровождающие ее удержали от неприличного. Но вещи намочили брызги, и она сделала из шорт пиратский флаг. Причем все делала без суеты, с достоинством. Потом, когда уже всем поплохело, она тоже видимо не в силах была совершать активные действия. Тогда девушка прилегла и раскатистым басом затянула «Ой мороз, мороз…» и пела русские и украинские песни минут 15. В конце концов, уже у пристани, она молча встала, почти «прямой» походкой поднялась на мостик и красиво по-чемпионски прыгнула в воду вниз головой.

В этот самый момент все начали уже пытаться выходить на твердый, то приближающийся, то удаляющий от борта пирс. А я задержался, укладывая оптику. И тут сын (старший) воскликнул: медведь! И показал на воду. И действительно в это время за бортом мимо нас по направлению к берегу по волнам проплывал медведь. Да еще и белый! Когда достал фотоаппарат, успел заснять только его спину. На берегу уже ждал хозяин «медведя».

Вечер и всю ночь меня продолжали качать волны, а Юся, выспавшись на воздухе, лег поздно. В целом прогулка понравилась. Но до сих пор, при просмотре этих фотографий, возникает чувство легкого покачивания. Остальные участники поездки упомянали о том же.

На Запад!

Сейчас многие стремяться познать Восточную Абхазию. Но, на самом, что ни на есть, её Западе тоже есть красивые уголки, не избалованные массовым туристическим вниманием.

Следующий поход – по Цандрипшскому ущелью. Река Хашупсе.

Сначала на поход это мало тянуло: рано утром едем вглубь ущелья на микроавтобусе «Мерседес» и по неплохой дороге. Оно достаточно широко, но горы высокие, нависают над рекой и дорогой. Погода никакая. Где-то там, дальше и выше по ущелью, самая глубокая на Земле карстовая пещера Крубера-Воронья. Навстречу иногда проползают самосвалы со щебнем. Его добывают, как всегда, турки. Встречаются заброшенные постройки: здание школы, правление совхоза, просто дома. В основном здесь жило и продолжает жить армянское население. По сохранившимся признакам чувствуется былая ухоженность и густонаселенность придорожных улиц. Сейчас многие перебрались на побережье. Общественные здания пустуют и разрушаются.

***

Доехали до висячего моста, оставили машину и перешли речку. А между тем, как мы потом увидели, по нему не только ходят.

Море уже далеко, за хребтом.

За мостом, на холме – пацха для "своих" и гостей из редких тургрупп. Рядом - дивный сад с большим разнообразием плодовых деревьев. Здесь остаемся и ждем вторую группу.

Хозяин имеет раритетное транспортное средство, настоящий Виллис! Несмотря на почтенный возраст (более 50-ти лет), машинка интенсивно эксплуатируется и по горам, и по городским дорогам (была замечена в Гагре). К домику переезжает реку по висячему мосту.

Одна девушка из нашей группы приехала в гости на Родину, в Абхазию, из Голландии. Живет там уже 5 лет и, по её выражению, иногда приходится думать, чтобы вспомнить русские слова.

Хотелось попасть на Альпийские луга и посмотреть виднеющуюся на высоте турецкую крепость, но всю ночь лил дождь и горы были в облаках. Смысла подниматься не было. Мы дожидаемся, когда привезут вторую часть группы и отправляемся к конечной цели – каньону. Все тетушки еще бодры и веселы.

Кеды: в городе просто модны, в походе - незаменимы!

И пошли они по воде, аки по суху…

Дефицитная голубая глина, которая повсюду была то рассыпана небольшими кучками, то лежала целыми пластами, не привлекла внимания барышень.

Здесь уже с головкой будет.

Но у проводников есть сюрприз.

Сюрприз, призван был вызвать воодушевление у походников, но ввел авангард группы в минутный ступор. Этого времени хватило, чтобы мы догнали группу и первыми залезли в лодку.

Пока переправлялись остальные, было время попозировать.

Доехали до висячего моста, оставили машину и перешли речку. А между тем, как мы потом увидели, по нему не только ходят.

Море уже далеко, за хребтом.

За мостом, на холме – пацха для "своих" и гостей из редких тургрупп. Рядом - дивный сад с большим разнообразием плодовых деревьев. Здесь остаемся и ждем вторую группу.

Хозяин имеет раритетное транспортное средство, настоящий Виллис! Несмотря на почтенный возраст (более 50-ти лет), машинка интенсивно эксплуатируется и по горам, и по городским дорогам (была замечена в Гагре). К домику переезжает реку по висячему мосту.

Одна девушка из нашей группы приехала в гости на Родину, в Абхазию, из Голландии. Живет там уже 5 лет и, по её выражению, иногда приходится думать, чтобы вспомнить русские слова.

Хотелось попасть на Альпийские луга и посмотреть виднеющуюся на высоте турецкую крепость, но всю ночь лил дождь и горы были в облаках. Смысла подниматься не было. Мы дожидаемся, когда привезут вторую часть группы и отправляемся к конечной цели – каньону. Все тетушки еще бодры и веселы.

Кеды: в городе просто модны, в походе - незаменимы!

И пошли они по воде, аки по суху…

Дефицитная голубая глина, которая повсюду была то рассыпана небольшими кучками, то лежала целыми пластами, не привлекла внимания барышень.

Здесь уже с головкой будет.

Но у проводников есть сюрприз.

Сюрприз, призван был вызвать воодушевление у походников, но ввел авангард группы в минутный ступор. Этого времени хватило, чтобы мы догнали группу и первыми залезли в лодку.

Пока переправлялись остальные, было время попозировать.

Те, кто рискнул, искупались. Один из проводников залез на скалу и спрыгнул. Но это было невинной шалостью, по сравнению с тем, что я наблюдал в исполнении местных на Гупском водопаде.

Водичка очень холодная. Тогда я думал, что она во всех горных речках должна быть такая холодная, но через неделю я убедился в обратном.

По пути обратно, на уже пройденном маршруте, открываются совершенно новые виды.

И вот, наконец: А-а-а! Как вкусно! Тем более, что шашлык и хачапур ждали долго, хотя заказали заранее, чтобы готово было к возвращению.

Спасибо за хлеб-соль!

Последнее редактирование:

По дороге, "вымощенной желтым кирпичем".

Один из выходных был посвящен родному Жоэкварскому ущелью. Проводником стал, конечно, человек, который с закрытыми глазами может определить любое место на протяжении двух дней пути вглубь ущелья – наш гагрский глава семейства, наш папа.

Здесь нужно сказать, что он, как человек высоко порядочный, с детства росший на уважении к местной природе, не просто по нескольку недель в году проводит в горах, но и заботливо, по-хозяйски относится ко всему, что дает человеку этот уникальный край. Он не является выразителем абхазских обычаев и уклада жизни. Но он гордится Кавказом и досконально знает все, что касается его малой Родины, старой Гагры. А с ущельем он почти разговаривает, как с живым. И у него есть «свои» названия некоторых мест.

Поначалу он настороженно отнесся к моему предложению сходить вглубь ущелья, куда редко заходят туристы. Не любит он, когда так глубоко лезут в еще заповедные места.

***

В 7 утра мы были доставлены до максимально удаленной точки, куда может проехать легковушка – чуть подальше места конных прогулок. И пошли.

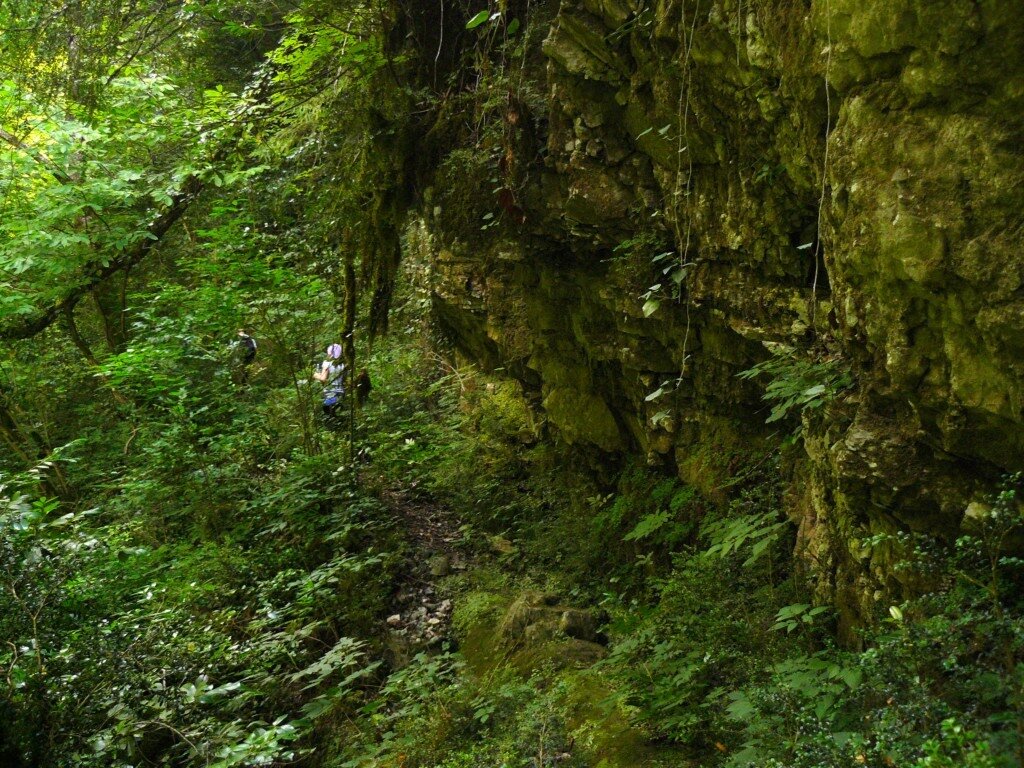

Если, кто читал "Волшебник Изумрудного города", то, оказавшись на этой тропинке, может с легкостью вообразить себя на месте Элли, Тотошки, Страшилы и Железного дровосека, отправившихся в Волшебную страну по дороге, вымощенной желтым кирпичем.

Конечной целью являлся «верхний» водопад, а, как промежуточная цель, – водозабор принцевского водовода (папа наш это место называет «решетка», а дорогу по водоводу – «труба»).

Весь путь, если бы он был прямым, составляет около 9-ти километров. Но по тропе идти около 3-х часов до решетки и еще час по речке, до водопада. Можно было подняться к водоводу сразу за замком, но там лес и не так живописно.

В 7 утра мы были доставлены до максимально удаленной точки, куда может проехать легковушка – чуть подальше места конных прогулок. И пошли.

Если, кто читал "Волшебник Изумрудного города", то, оказавшись на этой тропинке, может с легкостью вообразить себя на месте Элли, Тотошки, Страшилы и Железного дровосека, отправившихся в Волшебную страну по дороге, вымощенной желтым кирпичем.

Конечной целью являлся «верхний» водопад, а, как промежуточная цель, – водозабор принцевского водовода (папа наш это место называет «решетка», а дорогу по водоводу – «труба»).

Весь путь, если бы он был прямым, составляет около 9-ти километров. Но по тропе идти около 3-х часов до решетки и еще час по речке, до водопада. Можно было подняться к водоводу сразу за замком, но там лес и не так живописно.

Недалеко, в получасе ходьбы, есть интересное место. До сюда как раз возят на лошадях. В этом месте я потерял широкоугольную насадку для фотоаппарата, так толком ей и не попользовавшись. Причем не просто потерял, а она романтично сорвалась с полутора витков резьбы в тот момент, когда я подошел к краю обрыва и загремела вниз по камням, а потом где-то далеко внизу шлепнулась в воду. На фото обрыв не выглядит опасным. Но его высота около 5 этажей. Я потом понял, что пропорции были бы нагляднее, если бы внизу человек стоял.

После прохода осыпи («сыпучки» в папиной классификации), предстоял подъем на гору.

Честно говоря, когда я слышал, что «пойдем по трубе», мне представлялось, что просто есть тропа вдоль некой узкой трубы. Однако, когда мы поднялись на тропу и сразу уперлись в открытый колодец, стало понятно, что труба достаточно толстая: бетонная и армированная. Поверх нее сделана насыпь, которая и является тропой. Люк навеял атмосферу таинственности а-ля "Остаться в живых".

На самом деле, по утверждению нашего проводника, по этой «тропе», в свое время принц передвигался на колеснице, запряженной волами. Но сейчас тропа, за исключением нескольких мест, достаточно узкая – заросшая и осыпавшаяся. А в некоторых местах приходилось просто, держась за кусты, проходить над обрывом.

Сам водовод, хоть и был создан около 100 лет назад, в основном сохраняет свою работоспособность. Он питал все водоемы парка и систему водоснабжения замка чистой проточной водой. Сток из фонтанов шел, и сейчас идет, в море. Однако некоторые участки трубы разрушены из-за размытия насыпи горными селями. И часть воды обрушивается водопадом вниз, минуя трубу. В некоторых местах труба цела, но через открытый колодец засыпана оползнями.

И, когда в середине пути, я увидел, прислоненный к скале лом, я не сразу сообразил, для чего в таком месте стоит этот инструмент.

Меня всегда поражает, как в те времена создавались такие грандиозные проекты в столь труднодоступных местах. Ведь и сейчас, с наличием техники и технологий, мне представляется достаточно тяжело и опасно вести такие работы. Трубы отливались и армировались на месте. Цемент и металлические прутья возили на повозках. Скорее всего, работали каторжники, потому что платить за такой тяжелый труд у нас не привыкли, ведь на это есть бесплатная рабочая сила. Известно, что все грандиозные стройки в советское время проводились бесплатно – либо на энтузиазме, либо под конвоем. Этим, кстати, отчасти можно объяснить не восстановление инфраструктуры: теперь никто не хочет работать на энтузиазме, а платить за такую работу дорого.

В советское время существовала специальная бригада рабочих для поддержания водовода в рабочем состоянии. Регулярно они обходили его и чистили. Водовод работал естественным образом, без всяких насосов, без энергозатрат. Давление создавалось только за счет перепада высот. Привести в рабочее состояние систему сейчас уже скорее всего невозможно.

Мы подошли к нашей промежуточной цели неожиданно. Издалека открылся вид на водопад, который и является местом водозабора.

Кстати, отсюда в водопаде заметна проплешина, которую, как мы вскоре увидели, образовывали коряги и прочий мусор, принесенные рекой.

В этом месте, судя по старым фотографиям, при принце были оборудованы несколько домиков для обслуживания коммуникаций.

И еще остатки одного мы видели, идя по тропе.

И еще остатки одного мы видели, идя по тропе.

Место самого водопада оказалось очень удобно проходимым. И мы увидели, почему тяжело дышать Жоэкваре.

До похода мне непонятно было, почему место, куда мы идем, папа называет «решеткой». Все стало ясно, когда я увидел принцип его работы.

Вот она, решетка водозабора. Крупные продольные балки усиливают мощность прохождения воды для самоочистки водопада. А частая сетка пропускает в сток струи льющейся воды, которая затем поступает по трубе в водовод на склон горы.

Но мы смотрели туда, откуда река несет все эти коряги.

Дальше предстоял более экстремальный маршрут. Здесь ущелье резко сужается, идти можно только по реке.

Течение более сильное, камни скользкие. Валуны в некоторых местах преграждают даже брод.

Начал накрапывать дождь, когда мы дошли до этого глубокого места.

Необходимо было раздеваться и переправляться вплавь или идти по скользким выступам скалы над этим котлом, держась за траву.

Немного помявшись мы решили переправиться по скале. Однако, пройдя над обрывом, дальше мы увидели высокие гладкие валуны, перегородившие русло, на которые нужно было как-то взобраться под уже проливным дождем. Мы решили повернуть назад, не дойдя до верхнего водопада около 300 метров. Переждали ливень под нависшим гротом, сохранив сухими только макушки. И проделали опасный путь над котлом в обратную сторону.

Кстати, каким бедствием обернулся такой ливень в этих самых местах в 1991 году, я читал как-то в одном, возможно правдивом, рассказе очевидца.

По пути назад на скользких камнях, под воздействием усталости и уныния от не пройденного до конца маршрута, почти все получили царапины, ушибы и повышение адреналина. Удивительно, приближение к родной уже решетке ознаменовалось ярким и жарким солнцем, которое еще помучило нас на обратном пути. Тем более, что перекусив, мы несколько разморились.

Прощальный взгляд на водопад. Проплешены уже нет.

Спускаться труднее, чем подниматься, тем более после ливня - по скользким, сыпучим тропинкам.

Но скоро мы помоемся, переоденемся, и сядем на диване чаевничать: видно уже море и опору ЛЭП над нашим домом.

Последние сюрреалистические картинки Изумрудной страны…

…и мы смотрим с балкона туда вдаль, где мы провели весь день.

Последнее редактирование: