ХИМСА , что означает этот топоним. В абхазском, абазинском и адыгском языках объяснения не найдено. В работе языковеда

Кварчия В.Е. Историческая и современная топонимия Абхазии. Сухум. 2006. также объяснения не найдено. В работе Ворошилова В.И. Топонимы Российского Черноморя. Майкоп, 2007 г. приводиться похожее название в районе Красной поляны: ледник Химс-Анаква в Гл. Кавказ. Хребте из которого вытекает р. Мзымта, вторая часть переводиться (по Инал-Паше, 1971г.) как "ледник", первая же часть обоснованного толкования не имееет.

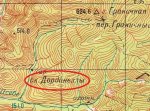

Название впервые появляется на топографической карте Стеблицкого датируемой 1871 г. и связано с известным перевалом и окружающей местностью. Имя Химса сохранилось благодаря перевалу, по которому люди проходили не одно столетие. Не случайно имя Химса имеет ледник и окружающие его с запада и юга горный хребет с вершиной 3033 м.

Слово ХИМСА хорошо объяснимо на основе санскрита (древне-индийский язык 1тыс. до н.э. - начала н. эры). Выделяем элементы Хим и Са. Первый «хим» связываем с др.-инд.: hima «холод (зима), снег», himavant «холодный, ледяной, снежный, гора покрытая снегом», hima-giri «снежные (холодные) горы» (Кочергина, В.А. Санскрит-русский словарь. с.777), из и.-е. корня gheimn «зима». Из этого же корня происходит авестинское zimo, латин. hiems, осетинское zumаеg и русское- зима «самый холодный период года». Определяющий признак термина hima - "зима", а снег это сопутствующий продолжительному холоду материлизованный признак, это выпавшие атмосферные влажные осадки в форме многоликой субстанции: русс. «снег», родственно др.-инд. snigdha- "клейкий, нежный, маслянистый, густой", sneha «липкость,, клейкость, липучесть, маслянистость (скользкий), привязанность» (Кочергина, с.756-757).

Второй элем. «-са» в названии Химса связываем с и.-е. корнем seu/su –в значении «выжимать, выдавливать (сок, вызывать дождь); сок, сочиться, влага; течь, литься»; в санскрите su «выжимать, выдавливать», su «производить, рождать, порождать», snu -«капать, выделять влагу» (Кочергина, 732, 744, 757).

Him-su, him-snu может означать: «снежное покрытие выдавливает, выделяет (рождает) из своей массы (влагу, ручьи, реки)»; snu имеет и второе значение «вершина, поверхность», в этом случае himsnu может означать -"всегда зимнее (покрытое снегом) высокогорие, снежные вершины".

Поблизости от пер. Химса, особенно в северном направлении находятся ряд небольших каровых и карово-ложбинных озер, а озера такие, это следы древнего оледенения.

Ничего удивительного в привлечении санскрита для толкования топонимов нет, на Кавказе, как северном, так и южном немало географических названий объяснимых на индоиранской основе.

Кварчия В.Е. Историческая и современная топонимия Абхазии. Сухум. 2006. также объяснения не найдено. В работе Ворошилова В.И. Топонимы Российского Черноморя. Майкоп, 2007 г. приводиться похожее название в районе Красной поляны: ледник Химс-Анаква в Гл. Кавказ. Хребте из которого вытекает р. Мзымта, вторая часть переводиться (по Инал-Паше, 1971г.) как "ледник", первая же часть обоснованного толкования не имееет.

Название впервые появляется на топографической карте Стеблицкого датируемой 1871 г. и связано с известным перевалом и окружающей местностью. Имя Химса сохранилось благодаря перевалу, по которому люди проходили не одно столетие. Не случайно имя Химса имеет ледник и окружающие его с запада и юга горный хребет с вершиной 3033 м.

Слово ХИМСА хорошо объяснимо на основе санскрита (древне-индийский язык 1тыс. до н.э. - начала н. эры). Выделяем элементы Хим и Са. Первый «хим» связываем с др.-инд.: hima «холод (зима), снег», himavant «холодный, ледяной, снежный, гора покрытая снегом», hima-giri «снежные (холодные) горы» (Кочергина, В.А. Санскрит-русский словарь. с.777), из и.-е. корня gheimn «зима». Из этого же корня происходит авестинское zimo, латин. hiems, осетинское zumаеg и русское- зима «самый холодный период года». Определяющий признак термина hima - "зима", а снег это сопутствующий продолжительному холоду материлизованный признак, это выпавшие атмосферные влажные осадки в форме многоликой субстанции: русс. «снег», родственно др.-инд. snigdha- "клейкий, нежный, маслянистый, густой", sneha «липкость,, клейкость, липучесть, маслянистость (скользкий), привязанность» (Кочергина, с.756-757).

Второй элем. «-са» в названии Химса связываем с и.-е. корнем seu/su –в значении «выжимать, выдавливать (сок, вызывать дождь); сок, сочиться, влага; течь, литься»; в санскрите su «выжимать, выдавливать», su «производить, рождать, порождать», snu -«капать, выделять влагу» (Кочергина, 732, 744, 757).

Him-su, him-snu может означать: «снежное покрытие выдавливает, выделяет (рождает) из своей массы (влагу, ручьи, реки)»; snu имеет и второе значение «вершина, поверхность», в этом случае himsnu может означать -"всегда зимнее (покрытое снегом) высокогорие, снежные вершины".

Поблизости от пер. Химса, особенно в северном направлении находятся ряд небольших каровых и карово-ложбинных озер, а озера такие, это следы древнего оледенения.

Ничего удивительного в привлечении санскрита для толкования топонимов нет, на Кавказе, как северном, так и южном немало географических названий объяснимых на индоиранской основе.

Последнее редактирование: