От станции, выше и ниже по склону, через каждые 50 - 100 метров устроены мощные каменно-бетонные основания промежуточных опор для подвеса тросов. Они разной конструкции - некоторые парные, по полтора метра шириной; другие моноосновные, конической формы для компенсации высоты поперечного уклона. Линия опор доходит сверху до большой безлесой поляны, расположенной на высоте 650 - 700 метров и имеющей ширину около трёхсот метров в поперечнике. До неё мы не добрались, но при ближайшей возможности я рассчитываю увидеть и этот участок лесоспуска. Среди местных охотников и старожилов поляна известна как "станция". По поводу этого говорящего за себя названия можно лишь уточнить, что с большой долей вероятности в составе канатно-воздушной дороги станция имела литеру «С».

Записки из моего дневника (избранное)

- Автор темы Юсин папа

- Дата начала

В 1901 году, при организации курорта, обширный участок Гагринской лесной дачи общей площадью более пятнадцати тысячи гектар, принадлежащий Министерству Земледелия и государственных имуществ, был передан во владение Климатической станции, а по сути - в распоряжение её могущественного устроителя принца Александра Петровича Ольденбургского. Наряду с прибрежными пологими склонами Гагринской горы, нарезанными на участки для продажи под дачи, лесной массив предполагалось использовать в коммерческих целях для пополнения бюджета Климатической станции. Лично Ольденбургскому были пожалованы земли, где вскоре возникло хозяйство имения «Отрадное». В его границы также входили обширные лесные угодья.

Однако до промышленных лесоразработок дело долго не доходило, так как у принца и администрации хватало забот и на самой Климатической станции, которая строилась на пустом месте, в довольно глухом по тем временам уголке побережья. Для правильной организации лесного промысла в горной местности, как уже упоминалось, были необходимы специальный опыт, особые технологии и дополнительные затраты. Поэтому для нужд строительства было проще и дешевле морским путём доставлять обработанные лесоматериалы или вовсе готовые комплекты для сборки.

Когда масштабные работы по обустройству курорта и имения были в основном завершены и когда улеглись волнения 1905 - 1907 г.г., серьёзным образом затронувшие и Гагры, на Черноморском побережье начался новый виток дачного ажиотажа. Большинство частных вилл на участке от Жоэкварского ущелья до Новых Гагр (район современной милиции) было построено в последующее пятилетие, закончившееся с началом Великой войны.

В это время активизирует деятельность сухумский предприниматель Спанаки, имевший ещё до появления Климатической станции в районе современного здания администрации небольшую лесопилку, и которому разрешается ограниченная лесодобыча для местных нужд. Турецкие рабочие производили в лесной даче небольшие порубки для производства пихтовой драни.

Также в Жоэкварском ущелье, где располагались мастерские Климатической станции, работал небольшой лесопильный завод принца Ольденбургского на две рамы, на базе которого потом, в советское время, организовали фабрику мебельного гнутья.

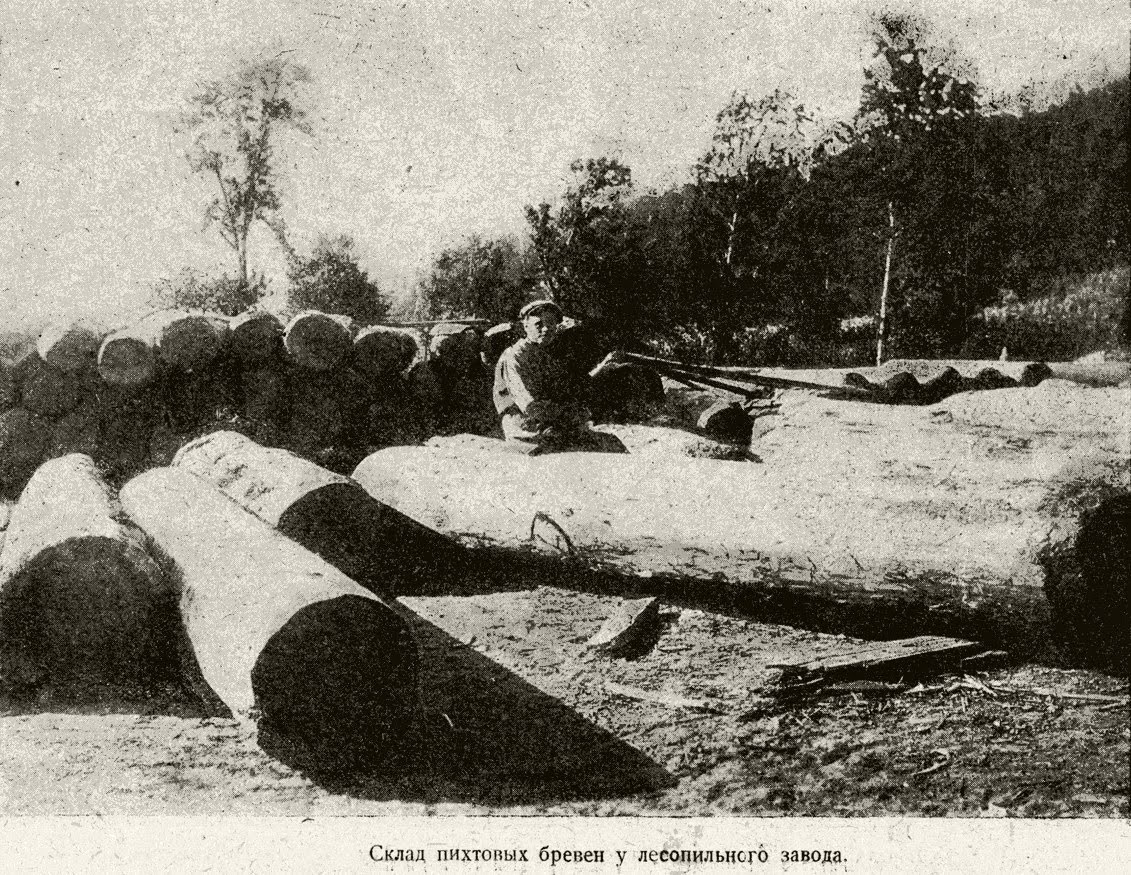

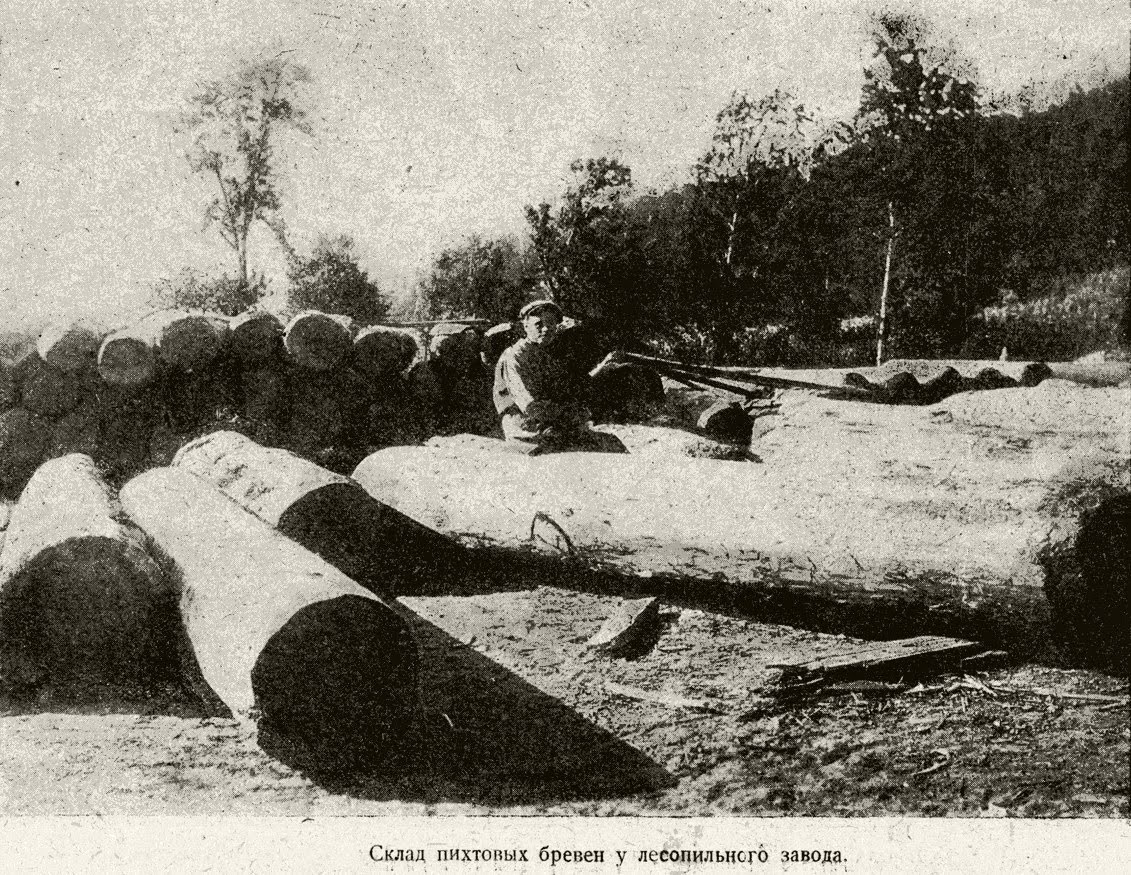

К этому же периоду курортного оживления относится и сооружение в имении А.П. Ольденбургского лесопильного завода. Предприятие располагалось по соседству с фермой в «Отрадном» - на девятой версте от Гагр по направлению к Сухуму, у шоссе в километре от моря (в районе нынешнего заброшенного серпантина за санаторием «Сана»).

Оборудование цехов включало в себя: четыре продольных пилорамы Болиндера, два обрезных Болиндеровских станка, две концерезки маятниковые, паровую машину Болиндера мощностью в пятьсот лошадиных сил с опилочной топкой. Суточная потребность предприятия при двусменной работе оценивалась в 280 кубических метров кругляка в сутки, а производительность в выражении выхода чистого товара в досках - за сутки в 192 кубических метра и 53 тысячи кубических метров в год.

Стоимость активов завода составляла более ста пятидесяти тысяч рублей; спроектированный и оборудованный по последнему слову техники, он для своего времени являлся наиболее передовым деревообрабатывающим предприятием в Черноморской губернии. Освящение и открытие нового производства состоялось 28 октября 1911 г.

Однако вернёмся к «принцевским» руинам, изображения которых представлены выше. Расположены они в лесу, на склоне горы, прямо над местом, где когда-то работал упомянутый завод. Тем не менее, вопреки устоявшейся молве, которая по традиции приписывает все давние постройки в Гагре деятельности принца Ольденбургского, к его персоне ни лесопилка, ни эти артефакты, которые мне довелось посетить, не имеют прямого отношения. И всё же, найти истинного владельца не составляет труда – в своё время это Гагринское лесопромышленное предприятие имело довольно широкую известность.

Для загрузки мощностей лесопильного завода, одновременно с его постройкой, была оформлена долгосрочная концессия на лесоразработки перестойных пихты, бука и клёна в нагорной части Гагринской лесной дачи. Арендная площадь под разработку составляла половину всего отведённого Климатической станции леса.

А концессия была отдана на десять лет представителю одной из крупнейших и богатейших династий промышленников России – Ивану Петровичу Балашову, поэтому в обиходе предприятие получило в Гаграх известность, как Балашовское. Задумана компания была очень масштабно, по всем современным правилам лесотехники. Для привлечения дополнительных активов владельцем было учреждено Гагринское экспортное лесопромышленное акционерное общество с основным капиталом в пять миллионов рублей; из них собственный капитал общества составлял около 2,5 миллионов рублей.

Фото И.П. Балашова (из фондов ЦГАКФФД СПб)

Владелец предприятия, обер-егермейстер Императорского двора Иван Петрович Балашов - один из двух братьев петербургской ветви Балашовых. Их старинный дворянский род входил в число основных промышленных столпов и политических символов российского самодержавия. Богатства Балашовых были огромны: им принадлежало около миллиона десятин земли, сахарные заводы в разных концах Украины, Симский горный округ, один из крупнейших горнопромышленных майоратов Урала, подаренный им ещё Екатериной II, большие лесные угодья на Урале и соляные копи в Соликамске. Обширные лесные концессии Балашовых на реке Ялу (Ялуцзян), на Дальнем Востоке, сыграли определённую роль в истории русско-японского конфликта, завершившегося войной 1904 - 1905 г.г. Но, несмотря на неограниченные денежные и организационные возможности Балашовых, после оформления в 1912 году гагринской концессии, на протяжении последующих двух лет все усилия для того, чтобы организовать промысел должным образом, оставались тщетными.

Однако до промышленных лесоразработок дело долго не доходило, так как у принца и администрации хватало забот и на самой Климатической станции, которая строилась на пустом месте, в довольно глухом по тем временам уголке побережья. Для правильной организации лесного промысла в горной местности, как уже упоминалось, были необходимы специальный опыт, особые технологии и дополнительные затраты. Поэтому для нужд строительства было проще и дешевле морским путём доставлять обработанные лесоматериалы или вовсе готовые комплекты для сборки.

Когда масштабные работы по обустройству курорта и имения были в основном завершены и когда улеглись волнения 1905 - 1907 г.г., серьёзным образом затронувшие и Гагры, на Черноморском побережье начался новый виток дачного ажиотажа. Большинство частных вилл на участке от Жоэкварского ущелья до Новых Гагр (район современной милиции) было построено в последующее пятилетие, закончившееся с началом Великой войны.

В это время активизирует деятельность сухумский предприниматель Спанаки, имевший ещё до появления Климатической станции в районе современного здания администрации небольшую лесопилку, и которому разрешается ограниченная лесодобыча для местных нужд. Турецкие рабочие производили в лесной даче небольшие порубки для производства пихтовой драни.

Также в Жоэкварском ущелье, где располагались мастерские Климатической станции, работал небольшой лесопильный завод принца Ольденбургского на две рамы, на базе которого потом, в советское время, организовали фабрику мебельного гнутья.

К этому же периоду курортного оживления относится и сооружение в имении А.П. Ольденбургского лесопильного завода. Предприятие располагалось по соседству с фермой в «Отрадном» - на девятой версте от Гагр по направлению к Сухуму, у шоссе в километре от моря (в районе нынешнего заброшенного серпантина за санаторием «Сана»).

Оборудование цехов включало в себя: четыре продольных пилорамы Болиндера, два обрезных Болиндеровских станка, две концерезки маятниковые, паровую машину Болиндера мощностью в пятьсот лошадиных сил с опилочной топкой. Суточная потребность предприятия при двусменной работе оценивалась в 280 кубических метров кругляка в сутки, а производительность в выражении выхода чистого товара в досках - за сутки в 192 кубических метра и 53 тысячи кубических метров в год.

Стоимость активов завода составляла более ста пятидесяти тысяч рублей; спроектированный и оборудованный по последнему слову техники, он для своего времени являлся наиболее передовым деревообрабатывающим предприятием в Черноморской губернии. Освящение и открытие нового производства состоялось 28 октября 1911 г.

Однако вернёмся к «принцевским» руинам, изображения которых представлены выше. Расположены они в лесу, на склоне горы, прямо над местом, где когда-то работал упомянутый завод. Тем не менее, вопреки устоявшейся молве, которая по традиции приписывает все давние постройки в Гагре деятельности принца Ольденбургского, к его персоне ни лесопилка, ни эти артефакты, которые мне довелось посетить, не имеют прямого отношения. И всё же, найти истинного владельца не составляет труда – в своё время это Гагринское лесопромышленное предприятие имело довольно широкую известность.

Для загрузки мощностей лесопильного завода, одновременно с его постройкой, была оформлена долгосрочная концессия на лесоразработки перестойных пихты, бука и клёна в нагорной части Гагринской лесной дачи. Арендная площадь под разработку составляла половину всего отведённого Климатической станции леса.

А концессия была отдана на десять лет представителю одной из крупнейших и богатейших династий промышленников России – Ивану Петровичу Балашову, поэтому в обиходе предприятие получило в Гаграх известность, как Балашовское. Задумана компания была очень масштабно, по всем современным правилам лесотехники. Для привлечения дополнительных активов владельцем было учреждено Гагринское экспортное лесопромышленное акционерное общество с основным капиталом в пять миллионов рублей; из них собственный капитал общества составлял около 2,5 миллионов рублей.

Фото И.П. Балашова (из фондов ЦГАКФФД СПб)

Владелец предприятия, обер-егермейстер Императорского двора Иван Петрович Балашов - один из двух братьев петербургской ветви Балашовых. Их старинный дворянский род входил в число основных промышленных столпов и политических символов российского самодержавия. Богатства Балашовых были огромны: им принадлежало около миллиона десятин земли, сахарные заводы в разных концах Украины, Симский горный округ, один из крупнейших горнопромышленных майоратов Урала, подаренный им ещё Екатериной II, большие лесные угодья на Урале и соляные копи в Соликамске. Обширные лесные концессии Балашовых на реке Ялу (Ялуцзян), на Дальнем Востоке, сыграли определённую роль в истории русско-японского конфликта, завершившегося войной 1904 - 1905 г.г. Но, несмотря на неограниченные денежные и организационные возможности Балашовых, после оформления в 1912 году гагринской концессии, на протяжении последующих двух лет все усилия для того, чтобы организовать промысел должным образом, оставались тщетными.

Последнее редактирование:

Осмотрев и отсняв всё, что было достойно внимания внутри и вокруг руин, мы по ложбине стали спускаться к дороге, немного забирая влево. На этом участке расположены несколько одиночных пород деревьев, служащих неплохими ориентирами. По ходу движения вниз - это сперва кипарис, затем пробковое дерево и в самом низу красная сосна.

Но интересное на этом не закончилось: примерно в середине спуска тропа проходит через мистический, завораживающий каменный парк, сформированный скоплением причудливых скальных выходов, покрытых мхом. Невозможно было отвести взгляд от этого природного архитектурного комплекса, проход к которому, в лучших традициях монументального искусства, предваряют каменные ворота.

Если немного сменить ракурс, то прямо на глазах одна из воротен превращается в громадного медведя, который по задумке природы, видимо поставлен, чтобы охранять проход.

Пробравшись до расселины, где дальше невозможно было пройти, я оглянулся и почувствовал себя в своеобразной ложе, которая вполне могла бы служить удобным бастионом для отражения осады с трёх сторон, в то время, как тыл закрывает высокая скала.

На выходе из каменного парка мы наткнулись на тяжелую чугунную деталь, неизвестно зачем, когда и кем притащенную сюда явно сверху от канатной станции. Но конечно, это не самая интересная загадка среди тех, что я получил из состоявшегося путешествия к прошлому.

Стоит отметить, что до нашего похода к руинам лесопромысла, я слышал о Балашовском предприятии довольно немногое, и, признаться, не думал, что там в лесу, на горе, мы видим именно его. Позже, углубившись в тему, я неожиданно для себя стал отыскивать всё новые подробности, связанные с деятельностью этого производства, и теперь, после восстановления довольно полной хронологии событий, у меня на этот счёт остался лишь один неразрешённый вопрос: что же это было - грандиозная безалаберность или заранее спланированная и исполненная афера?

История недолгого, но скандального существования в Гаграх Балашовского лесодобывающего предприятия изложена в трёх частях с приложением на сайте Записки Гагроведа.

С особой благодарностью за помощь в написании статьи моему проводнику - местному охотнику, любителю истории и замечательному человеку - Артуру Псардия, организовавшему и осуществившему этот поход.

Но интересное на этом не закончилось: примерно в середине спуска тропа проходит через мистический, завораживающий каменный парк, сформированный скоплением причудливых скальных выходов, покрытых мхом. Невозможно было отвести взгляд от этого природного архитектурного комплекса, проход к которому, в лучших традициях монументального искусства, предваряют каменные ворота.

Если немного сменить ракурс, то прямо на глазах одна из воротен превращается в громадного медведя, который по задумке природы, видимо поставлен, чтобы охранять проход.

Пробравшись до расселины, где дальше невозможно было пройти, я оглянулся и почувствовал себя в своеобразной ложе, которая вполне могла бы служить удобным бастионом для отражения осады с трёх сторон, в то время, как тыл закрывает высокая скала.

На выходе из каменного парка мы наткнулись на тяжелую чугунную деталь, неизвестно зачем, когда и кем притащенную сюда явно сверху от канатной станции. Но конечно, это не самая интересная загадка среди тех, что я получил из состоявшегося путешествия к прошлому.

Стоит отметить, что до нашего похода к руинам лесопромысла, я слышал о Балашовском предприятии довольно немногое, и, признаться, не думал, что там в лесу, на горе, мы видим именно его. Позже, углубившись в тему, я неожиданно для себя стал отыскивать всё новые подробности, связанные с деятельностью этого производства, и теперь, после восстановления довольно полной хронологии событий, у меня на этот счёт остался лишь один неразрешённый вопрос: что же это было - грандиозная безалаберность или заранее спланированная и исполненная афера?

История недолгого, но скандального существования в Гаграх Балашовского лесодобывающего предприятия изложена в трёх частях с приложением на сайте Записки Гагроведа.

С особой благодарностью за помощь в написании статьи моему проводнику - местному охотнику, любителю истории и замечательному человеку - Артуру Псардия, организовавшему и осуществившему этот поход.

Юсин папа, спасибо за замечательный краеведческий очерк о дореволюционном леспромхозе.

Только сейчас нашлось время подробно ознакомиться в деталях, материала ведь много - включая и тот, что по ссылке.

Интересный пост также и об обследовании лесных руин.

Мне они в какой-то степени напомнили остатки подобного сооружения в горной части Туапсинского района Краснодарского края.

Такие же старая каменная кладка, более чем вековой цемент, торчащие из стен массивные металлические шпильки...

Правда, связано то сооружение не с лесоразработками, а с добычей камня для строительства железной дороги Армавир - Туапсе.

Только сейчас нашлось время подробно ознакомиться в деталях, материала ведь много - включая и тот, что по ссылке.

Интересный пост также и об обследовании лесных руин.

Мне они в какой-то степени напомнили остатки подобного сооружения в горной части Туапсинского района Краснодарского края.

Такие же старая каменная кладка, более чем вековой цемент, торчащие из стен массивные металлические шпильки...

Правда, связано то сооружение не с лесоразработками, а с добычей камня для строительства железной дороги Армавир - Туапсе.

Последнее редактирование:

Ю. С., не, не видела и не знала ранее о нём. Вот такой казус.

У меня тоже есть знакомый, который трижды бывал на Мамдзышхе, но об этой надписи не знает.

Ну а что?

Если кто-то из сопровождающих не подскажет про неё, то можно и не заметить (если ехать вверх),

а уж при скатывании вниз вообще там быстро проскакиваешь.

Я эту надпись видел в начале похода на Арбаику, мы тогда через Мамдзышху маршрут проложили,

и шли пешком от смотровой площадки - на скалу с надписью наткнулись по ходу, ранее про неё тоже не знали.

Уточню расстояние на всякий случай - вдруг кому пригодится:

я тогда по GPS замерил - от нижней смотровой 1,32 км к юго-востоку (напрямую);

то есть пешком налегке минут 15...20 хода, там подъём не крутой, прогуляться если что не трудно.

Примерная высота над уровнем моря - 350 м, опять же по GPS-навигатору.

Сама же надпись мне показалась не особо хорошо читаемой.

Сейчас вот рассматриваю своё фото 2010 года - там ещё и с освещённостью было не ахти -

и не получается прочитать связное предложение.

Только отдельные слова различил.

Но про императора и топографов что-то сказано.

А что за Топнадзе, откуда эта фамилия вылезла в дискуссии, не подскажите?

А ещё утверждал, что надпись гласит "По указу Николая 2..." Вот это вот утверждение у меня сразу вызвало большие сомнения, вот и дискутировали. Он родом из Гагры (так говорит), но уехал во время военных действий и больше не возвращался.

Хоть и не получается уверенно воспроизвести высеченную на скале старую надпись -

особенно левая часть что-то невнятно воспринимается -

но фамилия Топнадзе вроде не упоминается.

Маруашвили - да, есть. Он был старшим топографом, при его усердии и строилась дорога длиной 33 1/2 версты.

Титул императора приводится, кстати говоря, не с цифрой (римской или арабской),

а по тогдашней традиции прописью:

/в родительном падеже/ ... "Николая Второго"

особенно левая часть что-то невнятно воспринимается -

но фамилия Топнадзе вроде не упоминается.

Маруашвили - да, есть. Он был старшим топографом, при его усердии и строилась дорога длиной 33 1/2 версты.

Титул императора приводится, кстати говоря, не с цифрой (римской или арабской),

а по тогдашней традиции прописью:

/в родительном падеже/ ... "Николая Второго"

Собственно говоря, это фото, как и вообще моё знакомство с данной достопримечательностью,

произошло в результате случайного стечения обстоятельств и даже своего рода казуса.

В начале июня 2010 года мы запланировали поход через Мамдзышху, Зонт на Арбаику, и далее по маршруту.

Как добираться?

Решили подъехать насколько возможно по дороге на Мамдзышху (по верхам ещё было полно снега), далее пешком.

От границы до Гагры доехали на "маршрутке", вылезли на перекрёстке.

На Мамзышху общественный транспорт, как известно, не ходит.

У меня возникла необходимость переложить рюкзак, и с таксистами направился вести переговоры товарищ по походу.

Вроде бы как договорился за 500 руб. - подвезти до смотровой площадки. Но до какой - товарищ не уточнил:

как выяснилось чуть позже, он и не подозревал, что смотровых площадок - две.

А таксист, в свою очередь, уточнять тоже не стал.

Я-то думал, что подвезут до верхней площадки, а таксист подвёз только до нижней,

и дальше ехать наотрез отказался, даже за доп.плату, сославшись на плохую дорогу далее.

Ладно.

"Косяк", безусловно, наш - надо было сразу чётко оговаривать место, куда хотели подъехать, и, соответственно, цену поездки тоже.

Пошли дальше пешком, я сначала досадовал немного, что придётся топать ногами непланируемые километры.

Но зато наткнулись на вот эту надпись на скале, осмотрели достопримечательность.

А при другом раскладе могли бы ведь и пронестись мимо дальше на машине -

и в результате я мог так бы и остаться в неведении об этом месте, - наподобие как и Елена Евгеньевна.

произошло в результате случайного стечения обстоятельств и даже своего рода казуса.

В начале июня 2010 года мы запланировали поход через Мамдзышху, Зонт на Арбаику, и далее по маршруту.

Как добираться?

Решили подъехать насколько возможно по дороге на Мамдзышху (по верхам ещё было полно снега), далее пешком.

От границы до Гагры доехали на "маршрутке", вылезли на перекрёстке.

На Мамзышху общественный транспорт, как известно, не ходит.

У меня возникла необходимость переложить рюкзак, и с таксистами направился вести переговоры товарищ по походу.

Вроде бы как договорился за 500 руб. - подвезти до смотровой площадки. Но до какой - товарищ не уточнил:

как выяснилось чуть позже, он и не подозревал, что смотровых площадок - две.

А таксист, в свою очередь, уточнять тоже не стал.

Я-то думал, что подвезут до верхней площадки, а таксист подвёз только до нижней,

и дальше ехать наотрез отказался, даже за доп.плату, сославшись на плохую дорогу далее.

Ладно.

"Косяк", безусловно, наш - надо было сразу чётко оговаривать место, куда хотели подъехать, и, соответственно, цену поездки тоже.

Пошли дальше пешком, я сначала досадовал немного, что придётся топать ногами непланируемые километры.

Но зато наткнулись на вот эту надпись на скале, осмотрели достопримечательность.

А при другом раскладе могли бы ведь и пронестись мимо дальше на машине -

и в результате я мог так бы и остаться в неведении об этом месте, - наподобие как и Елена Евгеньевна.

Последнее редактирование:

Вопрос возник уже к ТС.

В связи с недавней информацией от него о дореволюционных лесоразработках под Гаграми,

посмотрел ещё раз "царскую" карту начала XX века.

Обратил внимание на большое светлое пятно на прилегающих к Нов.Гагра склонах -

это говорит о том, что леса там не было - в отличие от окружающей горной местности,

где лес был (следует из залитого почти всего кругом зелёного цвета).

Не следы ли это деятельности Балашовской концессии по заготовкам леса?

В связи с недавней информацией от него о дореволюционных лесоразработках под Гаграми,

посмотрел ещё раз "царскую" карту начала XX века.

Обратил внимание на большое светлое пятно на прилегающих к Нов.Гагра склонах -

это говорит о том, что леса там не было - в отличие от окружающей горной местности,

где лес был (следует из залитого почти всего кругом зелёного цвета).

Не следы ли это деятельности Балашовской концессии по заготовкам леса?

Вопрос возник уже к ТС.

В связи с недавней информацией от него о дореволюционных лесоразработках под Гаграми,

посмотрел ещё раз "царскую" карту начала XX века.

Обратил внимание на большое светлое пятно на прилегающих к Нов.Гагра склонах -

это говорит о том, что леса там не было - в отличие от окружающей горной местности,

где лес был (следует из залитого почти всего кругом зелёного цвета).

Не следы ли это деятельности Балашовской концессии по заготовкам леса?

В связи с недавней информацией от него о дореволюционных лесоразработках под Гаграми,

посмотрел ещё раз "царскую" карту начала XX века.

Обратил внимание на большое светлое пятно на прилегающих к Нов.Гагра склонах -

это говорит о том, что леса там не было - в отличие от окружающей горной местности,

где лес был (следует из залитого почти всего кругом зелёного цвета).

Не следы ли это деятельности Балашовской концессии по заготовкам леса?

Долго сравнивал с другими картами, пытаясь определить положение "лысины". На вашей карте она начинается от склона безымянного ущелья, следующего за Цихервским (сейчас известно, как Больничное ущелье). Кажется про это место было написано в "Черноморском крае" за февраль 1912 г.:

Это долина включала в себя современные Адзапш, Ачипста и т.д. до Колхиды, в т. ч. имение Ольденбургского "Отрадное" до Ольгинского источника в восточных отрогах Гагрского хребта. Как явствует из заметки, вырублена "лысина" была ещё до Балашовского предприятия. Над Новыми Гаграми как раз ведь действовала лесопилка Спанаки. Альпийская дорога на карте не обозначена, сложно без неё в качестве ориентира понять, но, видимо, вырубка простирается и выше долины "Отрадного". В то же время, известно, что балашовцы заготовляли пихту, а эта порода начинает господствовать выше 1200 м.

Ещё, разглядывая карты, на некоторых из них обнаружил обозначенный лесопильный завод. Причём эти обозначения остаются нанесёнными вплоть до военных карт 1942 - 1943 г.г.

Последнее редактирование:

Важно какого именно года ваша карта. Там вроде строящаяся железная дорога уже нанесена, это значит, что близко к 1916 г. В то же время название р. Жове Куара не применяли уже во времена Климатической станции. Разрешение бы побольше, т.к. названия нечитаемы.

но обрекогносцирована уже советскими военными картографами ещё до начала Великой Отечественной войны.

Названия не то чтобы совсем уж нечитаемые, но некоторые действительно плоховато разборчивы даже и в оригинале,

тем более ещё передавать фрагмент приходится через скрин-шот.

Железная дорога показана как строящаяся, подрисована явно позже 1903 года, и весьма схематично:

если присмотреться, то северо-западнее Гагры она идёт не по берегу моря, как на самом деле,

а между шоссе и горными склонами - это ж ведь нонсенс!

Однако лесопилка в районе Нов.Гагры действительно обозначена ("лесопильн.") -

возможно, это и есть предприятие Спанаки ; наверно, "лысина" с его деятельностью всё же тогда связана, а не с Балашовым.

В том месте ("лысина" на карте) вообще тогда некое подобие "пром.зоны" было -

судя по карте 1903 года, неподалёку (южнее) лесопилки ещё известковый и кирпичный заводики показаны.

А что за родник на берегу моря с другой стороны Гагр показан, северо-западнее устья "Жове-Куаре"?

Тоже не шибко разборчиво читается - вроде бы называется "Репроя" (?).

Сохранился ли сейчас?

Последнее редактирование: